「衣・食・住」の食にあたる食事とは、平たく言うと、生きるために食べることですが、私達にとっても、高齢者にとっても、生きるための楽しみのひとつである『食事』についてを記事にします。

先日、フロアで食事を待たれている利用者様に、食べたいものを聞いてみました。お刺身を希望される方が一番多く、特にまぐろが人気でした。また、ラーメンやうどん等の麺類、おまんじゅう、お煎餅他、コンビニおにぎりが食べたいと話される方もいらっしゃいました。他には何でもよいから外で食事したいとおっしゃる方も。

私たちにとっては、普通にいつでも食べようと思えば口にできる内容ですが、高齢者にとっては、様々な理由があって、そのままでは食べられないことも多いです。

- 高齢になると食べたくても食べられなくなる理由

- 高齢者が咽せやすい食品

- 施設で食事介助前にやるべきこと

- 食事介助でやってはいけないこと

- お客様に対する何故?の答えはひとつではない

上記について解説します

高齢になると食べたくても食べられない理由がある

- 飲み込む力が低下している

- 舌や唇が思うように動かない

- 入れ歯が合っていない

- 歯が欠損している

- お口の中に傷や炎症がある

- 持病があり食事に塩分やカロリー、脂肪、糖質、水分などの制限がある

- 食事のおいしさを感じる五感が低下している(視覚、味覚、嗅覚、触覚、聴覚)

- 内服されているお薬の内容

お食事に関する高齢者の特徴

高齢になると唾液の分泌も少なく、五感も低下し食欲がなかったり、食事が刻んであったり潰してあるため、見た目で食欲が減退してしまうことがあります。

麻痺他、身体的に自力で食事を摂取することが難しく、なんとかスプーンで救った食事を口まで運んでも、途中でこぼれ落ちてしまう等で苛々したり、虚しくなったり、更には介助を受けないと食事が摂れないなど、いろんな理由で私たちと同じように好きなものを食べることができません。

高齢者はいろんな理由があって、食べたいものがあっても食べられない、食べたくなくなってしまうことがあると言うことを理解することが大切です。

誤嚥とは、食事や水分、唾液等を飲み込む際に、食道ではなく、誤って気管に入ってしまうことです。誤嚥は誰しもが経験しており、私達も咽こんだりしますが、高齢者の誤嚥は窒息や肺炎の原因にもなり、命に関わる危険が伴っている為、注意が必要です。

高齢者が咽せやすい食品について

水分や酸味が強いもの、パサついたもの、繊維が多い野菜、辛いもの、硬いものは誤嚥(ごえん)につながりやすいとされています。

誰もが一度は食事中に咽せて苦しい思いを経験したことがあると思いますが、高齢者様にとっても同様で、食事は苦しいものと認識してしまい兼ねません。調理の方法やとろみ剤の使用で食べやすく工夫しましょう。

| パサついたもの | パン カステラ ビスケット |

|---|---|

| 貼り付くもの | 餅 のり わかめ みかんの薄皮 きなこ 最中の皮 |

| 繊維が残るもの | たけのこ もやし ふき |

| 酸味の強いもの | 酢の物 柑橘類 果汁100%ジュース(特にオレンジ) |

| パラパラしたもの | ピラフ チャーハン そぼろ 千切りキャベツ ひじき かまぼこ |

| 硬く噛み辛いもの | 肉 ごぼう たこ こんにゃく 煎餅 唐揚げ等の衣 |

| さらさらしたもの | 水 お茶 ジュース 炭酸水 |

|

匂いも気にならず、溶けやすいとろみ剤! |

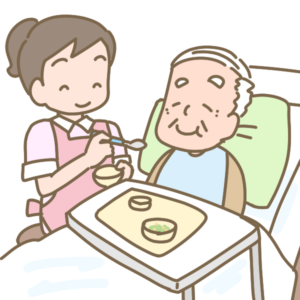

介護施設のお食事前にやるべきこと5つ

- 覚醒状態を観察しましょう。うとうとした状態でのお食事は、誤嚥(ごえん)するリスクが高くなります。お食事の声掛けを行い、食事の時間だということを理解していただきます。

- 食前に排泄を済ませ、口腔ケアを行います。食事中にトイレにお連れすることになり食事に集中できなかったり、失禁のある方であればおむつが濡れた状態で、美味しい食事は摂れません。口腔ケア後、義歯(入れ歯)がある方はきちんと装着しましょう。

- 食事前の手洗いは必須です。トイレにお連れ出来る方は、排泄後の手洗いで済みますが、トイレに行かれない方は、洗面台へ誘導しソープを使用しきちんと手を洗いましょう。清潔はもとより手洗いは気持ちが良く、覚醒も良くなります。流水で手洗いが困難な方には温タオルをお渡しし手を拭いていただきましょう。自身で拭けない方には介助をしましょう。

- 車椅子の方は可能であれば椅子に座り直し、床に足底(足の裏)をしっかり付けましょう。車椅子のまま食事となる場合は、フットサポート(足板)を上げ床に足を付けましょう。(困難な場合はフットサポート上に足底を付けて)

- 食事が届くまでの間、水分補給を行い、口腔内を潤しましょう。また、お客様と会話をし、発語、発声を促しましょう。

お客様の食事であることを認識する

基本的には食事は一汁三菜(いちじゅうさんさい)とも言われます。ごはんばかり、同じ副食ばかりを介助するのではなく、主食、主菜、副菜、汁物、お茶を偏りなく介助します。

昔ほどではないですが、いまだに主食に副菜を混ぜて食事介助をしている病院や施設があります。

過去、私が働いていた介護施設で行われていた介助の方法も、ご飯に副食を乗せてぐちゃぐちゃに混ぜて食事介助をしていました。

利用者から希望があった場合は、ぐちゃぐちゃに混ぜるのではなく、主食に副食を乗せて介助しましょう。

また、「散剤(粉状の薬)は、ごはんに混ぜて一番最初に内服させる!」という間違ったルールがありました。

なぜ混ぜる?なぜ最初に?の答えが「混ぜた方がたくさん食べるから」「粉薬は咽せるから」「食べながら寝てしまった場合、大事なお薬が内服できなくなるから」と看護師から言われたことを覚えています。

医師の指示で食前に飲まなければいけない薬以外は食後に内服しましょう。

食事中に利用者が眠ってしまった場合は、その事実を看護師に報告し指示を仰ぎましょう。(看護師から医師に報告し内服が中止他、時間を指定して内服する等の指示がでます)介護職員は食事中に利用者が傾眠され内服ができなかったことを記録に残しましょう。

利用者は自ら食事をとることができず、介助を受けています。職員を信頼して開口し食事を摂っています。明らかに美味しくないものが口腔内に入ってくると信頼関係は崩れ、以降、食事介助を拒否されてしまうことにもなり兼ねません。

まとめ

「家族に迷惑を掛けたくないから、ここ(施設)にいる。」本音は自宅が一番という利用者のお気持ちをくみ取って、私たち介護職員は何ができるのかを意識しましょう。

施設は自宅ではないけれど、可能な限り、利用者に寄り添って少しでも心穏やかに…の気持ちで対応できると良いですね。

お食事時、開口が悪いお客様には、いろんな理由があることと同じように、他の介護業務を行う中で「どうして○○してくれないの?」と思ったら、何かしらの理由があります。

ひとつが答えではなく、たくさんの理由があってできないことが多いです。正解が出なくても、お客様のために考える気持ちが、実はとてもとても大切です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/31df07a0.ea9e549b.31df07a1.9ccb827d/?me_id=1352381&item_id=10000007&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falllife%2Fcabinet%2Fitem%2Fc0100%2Fa19573_main.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)