※ 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、それまでの2類相当から令和5年5月8日以降、5類感染症に移行され、少しずつ施設でも特に面会制限が大きく緩和されつつあります。

とはいえ、感染すると重症化リスクが高い介護施設では、手洗い・うがいの励行、マスクの着用、消毒、換気等、感染対策を現在も継続しています。

今回は、「お食事前の口腔体操」について、なぜ口腔体操が必要なのか、口腔体操を行うことで得られる効果についてを記事にしています。

|

持ちやすく食べやすい自助食器 |

口腔体操の効果

めぐろ

お食事前にお口の体操を行うことで、唾液の分泌を促します。咀嚼や嚥下機能を向上させ、食事中の苦しい咽せ込み防止にも役立ちます。

|

施設でも大人気!ごぼうの先生DVD |

口腔体操のご紹介

- 椅子に深く腰掛け姿勢を整えましょう

- 深呼吸を3回行います

- 首の運動を行います上下左右に向きます。上→正面→下→上→正面→下→左→正面→右→正面→左→正面→右正面

- ぐるりと首を回しましょう。3回まわしたら次は逆を3回まわします

- 首を左右に傾けます。左→戻す→右→戻す→左→戻す→右→戻す

- 肩の上げ下げを3回行いましょう。両肩を上方に上げ、ドスンと落とす体操です

- お口と舌の体操をしましょう(お口を開けて)舌を出したり引いたり舌を左右に3回ずつ行います

- 舌で上唇、下唇を舐める体操

- 口を閉じて頬を膨らませて、すぼめます

- お口を閉じて行う舌の体操。舌を下の歯(歯茎)の前に入れます

- 舌を上の歯(歯茎)の前に入れます

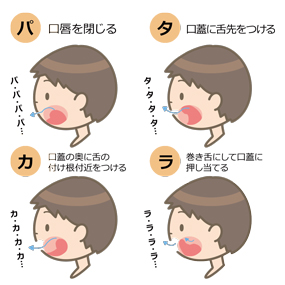

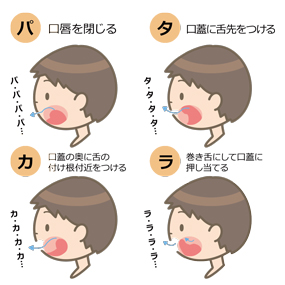

- 発声練習を行いましょう。ゆっくりと一息で行います。「ぱぱぱぱぱ」(ここまでを一息で)「たたたたた」(ここまでを一息)「かかかかか」(ここまでを一息)「ららららら」(ここまでを一息)×3回

- 「ぱ」「た」「か」「ら」を先ほどより早く、一息で行いましょう。「ぱぱぱぱぱ」(ここまでを一息)「たたたたた」(ここまでを一息)「かかかかか」(ここまでを一息)「ららららら」(ここまでを一息)×3回

- 深呼吸を3回行います

食事介助で開口が悪くなる理由と対策【食事介助】【入浴介助】【排泄介助】とは三大介護ともいわれ介護を行う上で、欠かせない身体介護です。

今回は【食事介助】の中で、誰も...

ナースえみこ

さて、ここで上の12と13のパタカラ体操についてお話ししますね。

適当にパタカラと発声している訳ではなくて、この4文字を発声することで、舌や唇の筋肉をほぐし食事を噛み砕いて、

食べやすい大きさに纏めて、お口の奥に食事を移動する作業から飲み込むまでの一連の機能低下を予防、更には向上出来るとされ、お食事時の誤嚥予防対策にもなります

たろう先輩職員

嚥下機能改善以外にも、唾液の分泌が促進されたり、歯ぎしりやイビキ予防の他、口呼吸から鼻呼吸に移行することで口腔内の乾燥予防や、発語、発音が明瞭になったり更にはお顔のたるみ予防にもなります

りょうこ新人職員

えぇ~ホントですか?めぐろさん、お顔のたるみ予防は嬉しい効能ですね

めぐろ

りょうこさん、イビキや歯ぎしり予防にも効果があるから是非毎日お客様と一緒にパタカラ体操をやって下さいね(笑)

りょうこ新人職員

えー。なんで知ってるんですか?ってひどい(>_<)

たろう先輩職員

ハハハ。りょうこさん、どんまい。あっ、パタカラ体操は食事前に行うと効果的です

高齢になると食欲がなくなる理由と食事介助のポイント「衣・食・住」の食にあたる食事とは、平たく言うと、生きるために食べることですが、私達にとっても、高齢者にとっても、生きるための楽しみのひ...

| パ |

お口をしっかり閉じて「パッ」のイメージで発声します。お口を閉じる筋肉を鍛えることで食べこぼし予防が期待できます |

| タ | 舌を上あご前歯付近に付けて舌を離すと同時に発声します。舌の筋肉を鍛えることで食事を纏めたり口腔内奥へ運ぶ機能が鍛えられます |

| カ | 舌はお口の奥で喉を閉じる状態から解放するイメージで発声します。食物の飲み込み前段階まで食事を運ぶ機能が向上します |

| ラ | 舌を丸めて呼吸を吐くと同時に舌を伸ばして発声します。飲み込む機能(嚥下)の向上効果があります |

YouTube 江戸川区公式チャンネルでパタカラ体操がとても解りやすく動画で紹介されています。パタカラ体操は、大きな声で、おおげさに発声することで最大の効果が期待できます。また、お食事前に、毎日続けることも大切です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/329e6474.aacce7e9.329e6475.1f5f8ed4/?me_id=1339342&item_id=10001615&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ftokimeku-japan%2Fcabinet%2F06267372%2F08583857%2Fkml800586_lp_14.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/329e41d0.9ca17c3c.329e41d1.569e3295/?me_id=1314985&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fgobou%2Fcabinet%2F04697565%2F04698629%2F07178887%2F201910122.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)