最近は休日にどこか1箇所を、とことんまでお掃除するようにしているめぐろです。今日は冷蔵庫をピカピカにしました。さて、本日も宜しくお願いします。

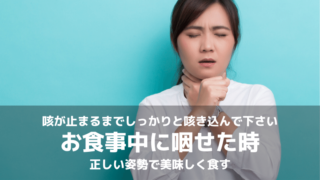

高齢者が食事中に咽せてしまったら

お客様に前傾を促し、背部を優しくさすりながら、しっかりと咳をするように声掛けします。

周りのお客様に遠慮して咳を止めようとするご利用者様に、更に声を掛けるなら「遠慮なく、咳が止まるまでしっかりと咳き込んでください」です。

咽せ込んで、激しく咳き込んでいる方の、背中を強く叩いてはいけません。食道ではなく、誤って気道に入った水分や食物を排出するための咳き込みです。叩き方によっては更に気道に落ちてしまうこともあります。

※咽せている方の状況と状態によって速やかな判断、対応が必要です。

苦しそうに咳き込んでいるお客様に、落ち着いてもらおうとお茶や水分を勧める行為もNGです。むせ込んでいる時は呼吸も乱れています。更に誤嚥を悪化させることもありますので、水分はむせ込みが落ち着いたあとにしましょう。

何故、咽せると咳が出るのか

通常ならお食事を噛み砕き、飲み込みやすい大きさに纏めて、口腔内奥の方へと舌を使って送りこみ、そして、飲み込みます。

飲み込んだお食事は、食道を通り胃へと送られますが、食道ではなく、誤って喉頭に侵入したり、気道に入りそうになることで激しく咽せこむのです。(咳反射)

この状態を誤嚥(ごえん)と言い、入ってくるべき場所ではない気管に食事が入ろうとするわけですから、気道防御作用が働いて、誤って入ってきた食物を排出しようと強くむせ込むのです。

誤嚥した場合はしっかりと咳き込んで、間違って入ってきた水分やお食事を排出(取り除く)ことが最も肝心です。

咳が治まったら、ゆっくりと息を吸い「はぁー」と強く早く深く息を吐き出す。

みずいろマーカーのゆっくりと息を吸い「はぁー」と強く早く深く息を吐き出すを3回行うと良いとされています。

施設のお食事時は、施設内に看護師、先輩介護士がいます。

咽て激しい咳込みをしているご利用者様を発見して、慌ててしまうこともあると思いますが、まずは落ち着いて他の職員を呼んで状況を報告しましょう。

先輩職員の対応をよく観察するのも大きな学びになります。看護師の指示に従い吸引器やバイタルサインの測定ができるよう準備をしましょう。

|

あれもこれもよりユーキャン一択!一発合格 |

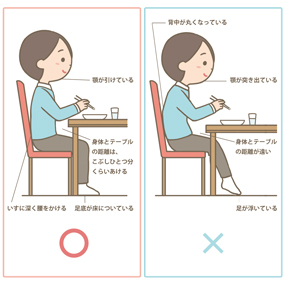

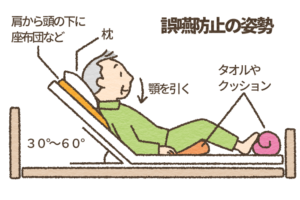

食事時の正しい姿勢

車椅子のまま食事となる場合は、フットサポート(足板)を上げ床に足を付けましょう。(困難な場合はフットサポート上に足底を付けて下さい。)

おまけ・お食事時に発生しやすい事故について

| 配膳ミス | 常食のA様の食事をミキサー食のB様に間違えて配膳してしまう等、特に食事形態が違う場合、誤嚥に繋がり命に関わる事故に進展する可能性があります。 |

| 誤嚥 | お食事を飲み込んだ際、食道ではなく気道に入ることで嚥下性肺炎のリスク、気管に詰まってしまうと窒息し命に関わる危険があります。 |

| 誤薬 | 食前薬、食直前薬、食後薬等内服時間を間違える。A様の内服薬をB様に内服させてしまう。食後、床にお薬を発見する(落薬) |

| 異食 | 認知症の方への見守りを怠って(少し目を離した等)おしぼりが入ったナイロンの袋、義歯等を飲み込んでしまう。(食事以外の物を食べてしまう) |

お食事の時間は、お食事の介助、服薬介助、口腔ケアと行うことが多く、ひとつの事故が命に関わる重大事故に繋がります。

とは言え、急いだからといって、そこまで早く終わりません。慌てることでミスが増え、更に業務が増えてしまうことも。

また、欠勤した職員がいる等の人員の配置で、やむなく普段より対応する職員が少ない場合、概ね決められた時間までに食事が終わらないこともあります。ひとりの職員ができることにも限度があります。

そのような時は、事故なく、お食事を召し上がっていただければそれで良いと考えを切り替えましょう。のんびりやりましょうではなく、正確に、落ち着いて、ひとつひとつ業務をこなしていきましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3432d083.342c256b.3432d084.b6efb6d8/?me_id=1194161&item_id=10000018&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fu-can%2Fcabinet%2Fitem%2Fitem_1364.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)