総務省消防庁の情報では、令和2年の6月1日~14日までの期間で、すでに熱中症で救急搬送された方が全国で2.780人。

昨年の同じ期間はといいますと1.991人でした。更に今年、令和2年6月8日からの一週間で年齢区分別は高齢者(65歳以上)が58.2%となっています。また、このうち5名の方が亡くなられています。

6月10日に中国、近畿、東海地方が、翌日11日には関東甲信越地方が梅雨入りしました。気象庁上では梅雨がない北海道が、うらやましくなる入梅の季節到来ですね。

まだ6月だと言うのに、上記の総務省の情報には驚かれる方も多いのではないでしょうか。熱中症と聞くと「真夏の灼熱の太陽のもと、お仕事やスポーツを行うことで発症」というイメージがありますが、実際は、「室内に居ても」「気温が30℃以下でも」「寝ていても」熱中症にかかるリスクがあります。

ご利用者様の健康を気に掛けることと同じように、自身の健康管理も必須です。たろうさん、りょうこさん、熱中症対策忘れずに今日も頑張りましょうね♡

- どのような環境で熱中症を発症しやすいのか

- 高齢者が熱中症を発症しやすいのは何故か

- 熱中症は速やかな判断、対応が必要な理由

上記のような熱中症についての疑問を記事にします

熱中症は「暑さ」に体温調節機能が追い付かなくなると発症する

これから暑い夏に向けて気温がどんどん上昇していきますが、高い気温のもとで、運動や作業等、身体を動かすことで、体に熱が発生しています。

人は「暑い」と感じれば、体温を調節する機能が作動し、皮膚血管が拡がり皮膚に血液を集め温度を上げることで、熱を体外に放散しています。また、汗をかいて水分が蒸発することで熱を放散して体温を下げてくれます。

しかしながら、限界を超える長い時間の高温、多湿となる環境下での労働や作業を続けることで、身体の熱を放散したり、体温を下げたりする機能が、うまくコントロール出来なくなってしまい、熱中症を発症します。

限界を超える長い時間の高温、多湿となる環境には、個人差があり、その時のおかれている体調や体質によっても変わります。

おかれている体調とは、健康状態であったり、患っている病気や内服されているお薬、また、体が暑さに慣れていない等、人によって体に受ける影響が一定ではないということです。

高齢者にとっての体温調節機能が効かなくなる原因

施設にご入居中のご利用者様は、働いているわけではないのに、何故、熱中症を発症するリスクが高いのかについて解説します。

長時間、高温多湿の環境で過ごす

熱中症を発症しやすい環境のひとつは、気温が高い環境、湿度が高い環境です。

ご利用者様が、ホールで過ごされている場合は、27度前後の室温が保たれていますし、適宜、換気も行われています。

一方、ご利用者様のお部屋については、個々の適温があり、個々の拘りがあり、ホールのような共同スペースではありませんので、職員がご利用者様のお部屋のエアコン設定を自由に操作できない場合があります。

とは言え、「仕方ないですね。じゃあそのままで…。」というわけにはいきません。納得がいくまで、妥協していただけるまで説明させていただいています。

説明をすれば拒否がちなご利用者様でも納得して下さるもうひとつのポイントとして、普段から、ご利用者様と対話をすることが大切です。

「この職員は自分のことを良く見てくれている。」「気にかけていてくれる。」とご利用者様に認識していただけるようになると、例え何かに失敗しても、お許しいただけることが多いです。

忙しいと言われる施設職員でも、ご利用者様と関わる時間は、職員側からのお声掛けを適切に行いましょう。

高齢になると暑さを感じにくい

実際に高齢者様と関わる職員でしたら解ると思いますが、我慢しているわけではなく、本人自体がそこまでの暑さを感じていない場合が多いです。

更に、暑さを感じにくいだけではなく、寒さも感じにくくなります。皮膚血管の血流が鈍くなることから、冷えやすくなり低体温にも注意が必要です。

高齢者は体温を調節する機能が低下している

高齢になると汗をかきにくくなりますので、身体に熱があっても汗をかいて体温を下げる機能が働きにくくなります。

高齢者は成人に比べると体の水分量が減退

一般的に、人の体の60~65%は水分と言われていますが、高齢者の場合は、身体に水分をためる筋肉量の減少から50~55%程度と若い頃に比べ体内の水分量は低い状態です。

また、人は何もしなくても1日に2リットル以上の水分が排出されていますが、呼吸をするだけでも1日に400mlの水分が失われています。

更に、若い頃に比べ、高齢者は腎機能が低下していたり、喉の渇きが感じにくくなっていたりするために、表面上では変化がないまま体の中では既に脱水状態であることが多いです。

高齢者様は真夏でもズボン下を履いていることがある

「寒がり」だからと、夏でもズボン下を履く利用者様がいらっしゃいます。

着替えに介助が必要な方に関しては、職員が衣類の選択をお手伝いさせて頂いたり、実際に着替えも介助することから、気温に適さない下着や衣類を着ることはありません。

概ね自立に近い方については、着替えはご自身で行われるため、入浴時などで洗濯物を見てびっくりすることがあります。

高齢者様は、冷房の風が苦手な方が多い

ご入居予定の方にお会いするために、ご自宅に訪問することがありますが、冷房があっても使用されておらず、真夏でも扇風機のみで過ごされている方も多いです。

ただ単に、電気代がもったいないからと冷房を使わない方も確かにいらっしゃいますが、「暑くないから」(暑さを感じていない)から冷房は要らないという方が多いです。

その為、夏は遠く離れて暮らすご両親を心配されての、施設入居を検討される方からのご相談が多くなります。

高齢者様は内服されているお薬の関係で脱水症になりやすい

高齢になると、本来なら尿として排泄される筈の水分が、身体の機能低下からうまく排泄出来ず、体に水分が溜まってしまい浮腫(ふしゅ・むくみ)となってしまいます。

浮腫にはいろんな病気が原因で起こりますが、腎臓、心臓、肝臓などの臓器の病気や、高血圧症の方が内服されていることが多いのが利尿薬です。身体の中に溜まった水分や塩分を尿として排泄する為のお薬ですが、副作用である脱水に注意です。

また、高齢になると自然排便が難しく、定期的に下剤を使用されている方も多いです。下剤の量を個々にコントロールすることが必要ですが、下剤に反応して下痢をする方も多く、こちらも脱水に注意が必要です。

このように、高齢者は一年を通して脱水を起こしやすい、すでに脱水状態である方が多いです。

高齢者が熱中症にかかりやすい理由・まとめ

- 高齢者は、暑さを感じにくくなる

- 高齢者は、体温調節機能が働きにくい

- 高齢者は、体内水分量が若い頃に比べ10%低下する

- 高齢者は、夏でも厚着をする方が多い

- 高齢者は、お食事(水分)の摂取量が少ない

- 高齢者は、冷房の風が嫌いな方が多い

- 高齢者は、内服薬の関係で脱水症になりやすい

上記の結果から熱中症を発症するリスクが高いです。施設介護職員であれば、ご利用者様と一番近い位置でケアしていますので、日々のご利用者様の様子を観察して、ご利用者様の小さな変化に対する気付きが大切です。

高齢者は病気を患っても身体の変化が起こりにくい

例えば肺炎にかかっていても、観察ポイントである体温の上昇がみられないことがあります。

疲労感が普段より著名、痰の絡みが多い、食欲がない等の体調不良が続く場合は、発熱がなくても、肺炎を患っている可能性があるので往診医にに相談、又は受診が必要です。

高齢者の熱中症予防策

高齢者は若い頃に比べると、脱水や熱中症にかかるリスクが高くなる理由をお伝えしてきましたが、次に、熱中症を予防する為に、普段から気を付けておきたいことについてをお話しします。

こまめな水分補給で高齢者の熱中症を予防しよう

高齢になると、もともと食事や水分摂取量が低下傾向にあるため、簡単に水分補給といっても、中々摂取量が増えません。

一日の水分摂取量が不足しているご利用者様に、水分を摂って頂くための工夫が必要になります。

水分が足りていない高齢者様に何とか水分を!

- お茶に糖分を加えて飲みやすくする

- スポーツ飲料、経口補水液など味がある水分を提供してみる

- ゼリー状にして喉ごしを良くする

- 食事時の汁物の量を増やす

- 本人の好きな飲み物を用意する

お茶に少しの糖分、ハチミツ等を加えることで摂取が進むことがあります。また、ゼリー状にして喉ごしを良くしたり、お食事時の汁物の量を増やしてみても良いですね。

ご利用者様に飲み物の嗜好を聞いてみる

わたくしめぐろにも、この記事を読んで下さっている方にも、嗜好はあり、必ずしも同じではありません。

ご利用者様本人、またはそのご家族様に好んで飲まれていた飲み物の嗜好についてを確認しても良いですね。実はカルピスなら飲める!と言う方もいらっしゃいました。

熱中症対策 コーヒー、紅茶、緑茶のカフェイン量について

水分補給におすすめしないとされる緑茶やコーヒーについてですが、コーヒー、紅茶、緑茶等には、カフェインが含まれている為、利尿作用が働くとされ、水分補給にはならない、と認識されている方が多いと思います。

実際はと言いますと、コーヒー他紅茶、緑茶、コーラ等に含まれているカフェイン量については、微量であり、水分補給として認められています。

熱中症対策 好きなお飲み物を提供する

嚥下機能の問題、喉の渇きを感じにくいことから開口が悪く介助をしても十分な水分が摂れないご利用者様は、どこの施設でも多いと思いますが、一日の水分摂取量が500mlに達しない利用者様に、何とか水分を摂って頂くためには、そのご利用者様の好きな飲み物をご提供することも考慮するべきです。

「コーヒーなら飲んでいただけるのに、利尿作用があるのでダメです!は、正しいのか」

勿論、麦茶が飲めるのであればコーヒーよりも飲んで頂きたいところですが、それが飲めない、コーヒーなら飲めるのであれば、日中1~2杯のコーヒーを飲んで頂いても良いのではないでしょうか。

私がが働いている施設では、持病の関係で担当の医師から食べ物や飲み物の内容や量に制限がある方以外は、可能な限りご利用者様の嗜好に沿う対応を行っています。

カフェインレスの飲み物を利用して水分強化

そうは言っても、やはり微量でもカフェインが入っている飲み物を避けたいのであれば、カフェインレスのコーヒーもスーパー等で簡単に手に入りますので、検討してみても良いですね。

適度な運動をして熱中症にならない身体作り

毎日の日課として、身体を動かす機会を持ちましょう。離床すること、身体を動かすこと、他ご利用者様や職員と会話をすること全てが身体に良いことです。

朝食後からベッドに臥床され、昼食まで過ごすより、お腹も空きますし食欲も向上します。

離床を拒むご利用者様へのお声掛けを工夫しよう

普段からレクリエーションや体操など、他者との関わりを苦手にされるご利用者様がいらっしゃいますが、「体操の時間なので、起きて下さい!」などのような口調は、更に拒否を増強させてしまいますのでお声掛けの方法を工夫することをおすすめします。

あからさまに「体操」「起きて」ではなく、先ずはご挨拶、雑談のあとに「行きませんか?」と決定権をご利用者様に託しましょう。

ご利用者様との信頼関係を築きましょう

A職員が体操にお誘いしても拒否をされたのに、B職員がお誘いすると参加されることが割りと多くあります。

単にそのご利用者様はB職員が好きだったということも確かにありますが、それだけではありません。

A職員の声掛けとB職員の声掛けやお誘いのゴールは「参加」していただくことなので同じです。

普段からのご利用者様との関わり方で、ご利用者様と、いかに信頼関係が築けているかに違いがあります。

横になっている時、例えばテレビを見ている時、それを中断して体操!と言われた為、このような気持ちになったのではないでしょうか。

ただ単に面倒なんですね。起きると良いことがあると面倒ではなくなるかも知れませんね。

同じ内容の体操を淡々と行っていませんか?職員の表情は明るいですか?ご利用者様は想像以上に職員を見ています。

他のご利用者様にもお誘いのお声掛けをしていますが、職員の動きが慌ただしく感じたのかも知れませんね。ご利用者様が居室から出るということは、外出に近い行動です。お出かけ前にトイレにも行っておきたくなるお気持ちを理解しましょう。

体操の時間ですよという職員のお声掛けが聞こえていない、理解できていないようですね。

先ずは離床していただくことを目的にする

お声掛けの方法で拒否をされているご利用者様が応じて下さるようになる(かも)知れませんので是非、よろしければ参考にしてみて下さいね。

体操なんてやらないよ!まあ、見てるだけなら行ってみようか。

梅ジュース?そうだな、行ってみようか。

りょうこさん?あぁ…あの子がやるのか。じゃあ、ちょっとだけ。

え?〇さんも行くの?私も行きます!

職員が体操に参加のお声掛けをしたつもりでも、実際は良く聞こえていないことがあります。また、身体が思うように動かなくて体操が嫌いなわけではなく、ただ単に、起きるのが面倒、寝ている方が落と思われているご利用者様も多いです。

また、「体操」にはあまり気が乗らない方でも、その後に好きな飲み物が飲めるということで参加されたり、仲良くされているご利用者様も参加するなら、体操を見に行くだけなら行ってみようかという方もいらっしゃいます。

実際に体操に参加されなくてもベッドから離床するだけでも寝たきり予防になりますね。

高齢者の熱中症対策 お部屋に温度計、湿度計を設置しよう

高齢者は若い頃に比べて暑さを感じにくくなっています。単にエアコンを点けることで電気代がもったいないと言われる方もいらっしゃいますが、そもそも然程の暑さを感じていないことが多いです。

室内に大きめの温度計と湿度計を設置することでご自身の目で室温を把握出来ます。

高齢者の熱中症対策 良質な睡眠をとり美味しい食事を

適度な運動を取り入れ、楽しんで頂けるレクリエーションに参加して頂くなど、日中に活動することで夜間は良質な睡眠がとれるようになります。ぐっすり眠ったあとのお食事も美味しく感じるのではないでしょうか。

逆に、日中、ベッド上で過ごすことで寝たり起きたりの生活となり、夜中に何度も目が覚めてしまう為、浅い眠りのまま朝を迎えることになります。夜間、眠れていないことから日中再びうとうとされてしまう悪循環に陥りかねません。

ご利用者様にとって楽しめる行事やレクリエーションを充実させることにも力をいれたいところですね。

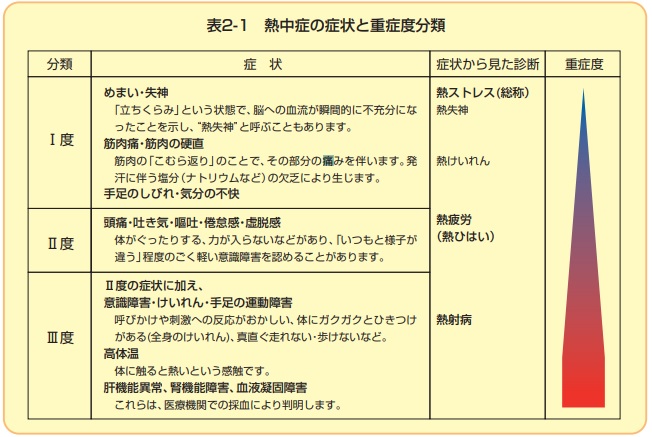

高齢者の熱中症を疑う症状を発見した場合

熱中症を疑う状態を発見した場合の対応についてですが、症状によって変わってきます。特に重度となった場合は、命に関わる危険な状態だということを認識して、速やかな対策が必要です。

高齢者の熱中症 観察のポイントは緊急性があるのかないのか

意識がない場合は重篤な状態です。直ちに救急要請が必要です。周囲に他職員がいる場合は、連携して対応しましょう。

救急車を要請した際は、ご家族様に第一報を入れます。職員で連携して対応しましょう。何を伝えるのかについては、そのままの現状をお伝えします。

「熱中症の症状がみられており、救急車を要請しています。(簡単にこのような状態に至るまでの経緯の説明と、今現在のご利用者様の状態をお伝えします)搬送先が決まりましたら改めてご連絡させていただきますので、待機をお願いします。」

めぐろが働く施設では、熱中症で救急搬送の経験はありませんが、急変して搬送の場合は、上記のような伝え方を行っています。

突然の連絡となった場合、ご家族様は当然驚かれます。そのため、普段から何か気になることがあった際には、例えば夜間、熱発されていて翌朝には解熱し回復されていても、ご家族様に報告しておくことをおすすめします。

なぜならば、高齢者の場合、一旦は回復されていても、再び状態が悪くなることが多いからです。

救急隊が到着までの対応が、ご利用者様にとって、とても重要になります。体温を下げることに徹しましょう。

救急隊や搬送先医療機関が知りたいこと

焦らず落ち着いて情報の提供を

- 救急車を呼ぶまでの状況

- 過去に熱中症を発症したことがあるか

- 既往歴

- バイタルサインの数値 他症状

- 最近の様子 食事量、睡眠状況

- 本人のADL

- ご家族様の情報

- ご家族様が病院に到着する時間他

熱が出た時等に、額に冷却シートを貼っているお子さんをよく見掛けますが、熱を下げる為のシートではないため、効果はありません。冷却シートは、熱による不快を軽減させる為の仕様と認識しましょう。

熱中症 速やかに体温を下げるにはどこを冷やすのか

頸動脈(けいどうみゃく)両側の首筋

腋 窩(えきか)脇の下

鼠径部(そけいぶ)足の付け根

を氷嚢や保冷剤で冷やしましょう。

意識がしっかりしていない方に水分補給は不要です。

こもり熱を回避するため、着ている衣服をゆるめる、脱衣します

バイタルサインの測定を行い、救急隊到着時、救急要請に至った経緯と、測定したバイタルサインを時間を含めて伝えましょう。

ご利用者様に付き添う職員(救急車に同乗)は、本人様のADL他、普段の様子を聞かれた際、スムーズに回答出来る職員が同行しましょう。

※ADLとは日常の生活動作

Activities of Daily Living ⇒ 頭文字をとり「エーディーエル」と読みます。食事、入浴、排泄、移動、移乗等、人が、生活する上で必要な、基本的な動作を指し、介護保険の認定調査では、ご利用者様の日常の生活動作がどの程度ご自身で出来るのか、どの程度の支援が必要なのかを細かく段階的に評価します

施設内で発生した場合(意識があり会話が出来る方)

- バイタルサインを測定・記録します(体温、血圧、脈拍、SpO2)

- PHS等を活用してフロア職員、看護師に報告しましょう。発見者(介護士)⇒看護師⇒主治医

- 居室内で室温が高ければ冷房を使用し室温を下げましょう。

- 施設内であれば、速やかに居室に誘導し安静臥床対応です

- 屋外であれば、涼しい場所に移動しましょう

- 水分補給をしていただきましょう

- 体温を下げる為、身体を冷やしましょう(頸部、腋窩、鼠径部)

- 衣類を緩めてこもり熱を解消しましょう

状況を確認して、高体温、反応・意識が鈍い、痙攣等の症状が見られる場合は、直ちに救急車を要請しましょう。その際も、体温を下げる、室温を下げることに徹します。救急隊が到着までにこれらの応急処置を行うことがとても重要です。

高齢者の場合、その時は問題なくても急変することがあります。担当医に連絡し状況を報告し、指示を仰ぎましょう。

新型コロナウイルス感染予防のマスクについて

厚生労働省より<「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント>が発表されました。特に屋外でも人との距離が2メートル以上あれば、マスクを外しましょうと謳っています。是非、ご一読頂いて、新型コロナウイルス感染拡大を防ぎつつ、熱中症の対策もしっかりと行って、この夏を乗り切りましょう。

この記事の終わりに・まとめ

私達施設職員が、適切な対応を行えば、熱中症は防げるとも言われています。要介護度が高い方に関しては、関わりが多い為、目が届きやすいです。

一方、場合によれば在宅介護でも同じことが言えますが、介助がなくても出来る事が多く、要介護度が高い方に比べると、職員との関りが薄いとされる自立に近い方です。

先日も、居室の室温が28度を超えており、暑い為、室温調節をさせてほしいと介護職員が声掛けしても、強い拒否があるとの報告があり、めぐろがその方の居室に伺い、1時間ほどお話しをさせて頂きました。

居室の窓と扉を5㎝開放させていただくことで、しぶしぶ納得して頂きました。風の流れを作るだけでも室温は下がりますので頑固な(違)拘りの強いご利用者様の対応方法のひとつとして取り入れてみて下さいね。

1850年頃から地球温暖化は始まっていたそうですが、深刻に受け止めるようになったのは1980年頃とか。特にここ10年ほどであちこちで暑さ対策がなされていますね。

今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、中止となってしまいましたが、真夏の炎天下でのプレーが必須となる甲子園でも、昨年、2019年から7000万円をかけて、エアコンや扇風機、ミスト噴霧器の設置や遮熱効果のある塗装等、暑さ対策が行われています。

あと1ヶ月もすれば、暑い暑い夏が訪れます。

夏祭りや花火大会…。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止が決定しているイベントも多くなっていますが、栄養と水分と睡眠をしっかりととり暑さに負けない体づくりをしましょうね。

お読み頂き誠にありがとうございました。