施設ご利用者様にとって楽しみにされている入浴を心地良いものに

人が生活する中で、楽しみはたくさんあると思いますが、美味しいものを食す楽しみと同じように、お風呂を楽しみのひとつにされている方も多いのではないでしょうか。

- 身体の保清以外に得られる高齢者の入浴とは

- 高齢者がお風呂に入ることで起きる体の変化

- 入浴介助を受ける方の心情

- 介護施設の入浴は週2回って本当なのか

など、介護施設で行われる入浴についてを記事にします

高齢者様が入浴することで得られるメリット

もちろん、私達もそうですが、入浴することで、身体の清潔を保てることだけではなく、温熱、浮力、水圧効果からたくさんのメリットが得られます。

温熱

お風呂に入ることで体温が上昇し、血管が拡がることで血流が良くなります。血液中の栄養分や酸素が良くなった血流にのり体内を巡り、不要な老廃物や疲労物質は排泄される仕組みが温熱効果にはあります。

浮力

湯船に浸かることで、身体が軽く感じると思いますが、お湯に首まで浸かることで体重は10分の1になると言われています。

50kgの方であれば湯船の中ではたった5kgと言うことになります。

介護の研修で、高齢者疑似体験を受けたことがあります。

眼鏡やゴーグル、おもり入りのベストや手足サポーターを装着して、高齢者様の感覚を体験しました。

予想以上に身体が動かなくなり、私達が簡単にコンビニで買い物することが、高齢になると買い物ひとつも大変だということを、身をもって感じました。

普段は痛かったり、しびれていたり、重かった身体が、浴槽に浸かることで身軽になるのが浮力効果です。

手足の曲げ伸ばしなど、簡単な体操を取り入れても良いですね。

筋肉がゆるむことで、リラックスした状態となり、更に、お湯抵抗を受けることで、リハビリ効果が得られます。

水圧

浴槽に入ることで、お湯から身体に受ける圧力が、内臓を刺激しマッサージ効果があると言われています。

地上の重力で、特に高齢者は、心臓まで血液が戻りにくい状態となっていますが、お湯に浸かることで、水圧がポンプの役割を果たし、身体の末端に滞っている血液が心臓に押し戻される効果が得られます。

足の血流が改善されることで、浮腫(ふしゅ・むくみ)の改善、血流を活発にすることで心肺機能を高める効果が得られます。

高齢者がお湯に浸かることで得られる効果

お風呂に入る、お湯に浸かることで、得られる効果についてお伝えしていますが、シャワー浴でも体温は上がりますので、温熱効果は得られます。

更に、お湯に浸かることで温熱に加えて、浮遊、水圧効果が得られます。

気分がリフレッシュすることで、気分転換から爽快感、リラックスすることで精神面での安定が図られ、安眠効果も得られます。

介護施設で行う入浴支援

ご自宅のお風呂にお一人で入ることが困難となり、デイサービスを利用して、施設の浴室でお風呂に入られている方も多いと思います。

また、訪問介護サービスを利用して、ヘルパーさんの介助があれば、ご自宅の浴室で入浴が可能になる方もいらっしゃいます。

では、介護施設のお風呂事情はどうなっているのかについてお話ししていきます。

ご入居されているご利用者様によって、ご自身で出来ること、出来ないことを考慮して入浴の形態が決定します。

更に、ご入居後の生活のご様子を観察しながら、現在の入浴形態が適切かどうかの評価も行います。

- 適宜、見守りがあれば概ねご自身で入浴が可能な方

- 歩行は困難な状態でも立位が可能な方

- 立位が困難な状態でも座位が可能な方

- 座位を保つことが困難で、終日、臥床して過ごされている方

上記のように、ご利用者様のお身体の状態に合わせて、一般浴、機械浴等、入浴の形態が決まります。

入浴の方法は可能な限りご利用者様のご意向に沿います

更に、ご自宅にあるようなユニットバスを利用して、ご利用者様おひとりと、介護士1名での入浴を希望される方や、仲の良いご利用者様数名での入浴を好まれる方等、可能な限りご利用者様のご意向に沿う対応をされている施設が多くあります。

施設の設備の問題もありますが、介護老人福祉施設(特養)や介護老人保健施設、有料老人ホーム等でも、お身体の状態に合わせて、安全安楽に気持ちよく入浴できますように設備が整えられています。

介護施設で入居者様が安全に入浴して頂くために必要なこと

厚生労働省の人口動態調査によると、“死因を「家庭内溺死」とされたものは、20年前の3~4倍に増加。

近年では4.000人以上で、うち9割が高齢者です。また、入浴中の急死者は全国で1.4万人との推計あり。

課題として溺死には、疾病に起因する病死にも分類され、死因統計のみでは実態把握が困難。調査研究は、2000年に東京都で行われて以来、実施されていない。

概ね5分を目途に浴槽から出ることをおすすめします。

入浴中の事故が多い理由

普段は地に足を付け、滑り止め付きの靴を履かれていますが、浴室では当然裸足です。

また、浴室で体を洗ったり、洗髪をすることで、泡混じりのお湯が床に流れています。

入浴することで、血圧の変動があり、普段は歩行が安定されているご利用者様でも、めまいやふらつきから、転倒してしまうリスクが高いです。

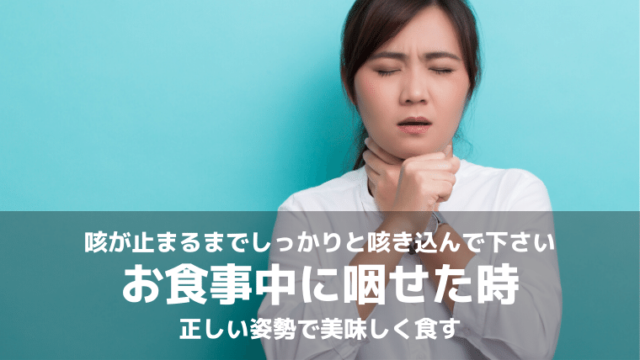

40℃のお湯に10分浸かると、500ml程度の水分が失われています。また、1回の入浴で、800ml程度の水分が、身体から失われています。

安全に入浴していただく為にご利用者様をひとりにしない

入浴時の事故を防ぐ為には、普段以上にご利用者様を見守ることが大切です。その為には、入浴前に確実な準備が必要です。

ご利用者様を浴室にひとりにすることがないようにお連れする前にチェックが必要だね。

ご利用者様を浴室にご案内前にやるべきこと

ご利用者様に安全に入浴して頂くために大切なこと、入浴前に完了すべき内容を、以下に纏めます。

入浴予定のご利用者様の健康状態をチェックしましょう

入浴前のバイタルサインの測定(血圧、脈拍、体温、SpO2)と必要時、食事・水分摂取量、睡眠状態、排泄状況、本人のご様子を考慮して看護師に報告し、入浴の可否の指示を仰ぎます。

入浴日のバイタルサインの測定について、数値的には異常がなく、入浴可能ではあっても、実は「昨日まで、熱発していた」「前日不眠の状態で、朝から傾眠傾向。食事や水分の摂取量が少ない」等があった場合、看護師にバイタルサインの数値だけを報告するのではなく、本人の状態を含めて報告しましょう。

バイタルサイン(vital signs)とは生命兆候という意味の医学・医療用語です。

Vital(生命・生きている) Sign(兆候)

日本では介護施設を含めて、医療従事者の間でバイタルと呼び、バイタルを測定することをバイタルチェックと呼んでいます。人が生きている状態であるということを、数値で示す基本的な健康情報です。英語では、vital signs (バイタルサインズ)と複数形で示されています。

バイタルサインの測定とは、以下の4つを数値で表す

血圧 BP

脈拍 PR

呼吸 RR

体温 BT

上記が基本となりますが、介護施設、病院も含めて、パルスオキシメーターを用いて測定するSpO2(動脈血酸素飽和度)や、意識レベルも含めてバイタルサインとしています。

一般的に介護士がバイタルサインの測定を行い、数値を記録に残す場合、医療用語、略語を用いてBP、PRとする場合があると思いますが、介護施設は基本的に生活の場です。

「体温はKTじゃないのですか?どっちが正しいのですか」と聞かれたことがありますが、医療用語、略語は英語とドイツ語で表記される場合があり、体温に関してはBT(英語)以外に、KT(Korper Temperatur/ドイツ語)と表記する場合があります。

介護施設では、無理に医療用語・略語を使用する必要はありません。「体温」と書いても、勿論良いのです。

ご利用者様が入浴前にお湯周りの確認を

ご利用者様が浴室に入られた後、実はシャワーが水であることに気付いたことはありませんか?

ご利用者様を浴室にご案内前に、給湯器電源オン⇒お湯張り⇒栓のチェック(必須)⇒シャワー動作確認等、お湯周りの確認は必ず行いましょう。

大浴場にお湯を張ったつもりが、実際にはきちんと栓がされていないことがあります。

大量のお湯になりますので、途中で栓をし直すことが難しいです。お湯を溜めはじめる前に、確認しましょう。

更に、浴槽内の湯温の確認を、温度計の確認だけではなく、実際にお湯に触れて(掻き混ぜ)確かめましょう。

ご利用者様がが入浴前に、滑り止めマット・足拭きマットを設置しましょう

足拭きマットの共用はお勧めできません。爪や足に白癬(水虫)を患っている高齢者様は少なくありません。足拭きマットはお一人様毎に交換しましょう。

また、職員の入浴用サンダルについても入浴介助が終了したら消毒、乾燥を徹底しましょう。

手などに白癬菌が付着したとしても、角質層に侵入するまでに数日掛かります。24時間以内に石けんを使用して洗浄すれば感染することはないとされています。

入浴介助後、しっかりと石けんを使用して手足を洗浄しましょう。

ご利用者様の浴後の着替えの準備・確認をしよう

入浴準備は前日や当日、フロア担当者がご利用者様と一緒に行いますが、(日常着(上・下)肌着、靴下、布パンツ又はリハビリパンツやパッド類、本人持ちのヘアブラシ等)入浴担当者は入浴時の着替え等が揃っているか再度確認しましょう。

よく忘れがちなのが、準備されているはずの「肌着がない」「ハビリパンツなどの排泄用品がない」です。ご利用者様をお迎え前に、必ず本人の着替えが揃っているかを確認しましょう。

もし、ご利用者様を浴室にお連れしてから足りない物があることに気付いた場合は、ご利用者様をひとりにせず、PHSや内線電話を活用して、他職員に持ってきてもらうようにしましょう。

浴後の髪や足の指の間を乾かすための、ドライヤーのセッティングを行います。

ご利用者様を誘導前に浴室と脱衣室の温度の確認を

ヒートショックとは

急激な温度の変化により、血圧の乱高下や脈拍の変動が起こること。冬場の入浴時や冷暖房の効いた部屋から外へ出た時などに起こりやすく、脳出血や脳梗塞、心筋梗塞などの深刻な疾患につながる危険性がある。

高血圧や動脈硬化の傾向がある人が影響を受けやすく、特に高齢者は注意が必要とされる。日本では年間1万人以上がヒートショックが原因で死亡しているとされ、室内における高齢者の死因の4分の1を占めるとも言われている。

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

30分~40分程度のお風呂で血圧の変動が激しく起こっています

ヒートショックは特に冬場に起こりやすく、暖房の効いたお部屋から寒い廊下を通って浴室に向かう際の、血圧は血管が収縮されることで上昇しています。

「寒い、寒い」と浴室に入り、温かいお湯に浸かることで血管が拡張されます。今度は血圧が下がります。

入浴を終え、浴室に比べ室温が低い脱衣室に移ることで、再び血管が収縮され、血圧が上がります。

このように、入浴開始から30分~40分程度で血圧が上がったり下がったりと変動することで、脳出血や心筋梗塞などを発症するリスクが高くなります。

介護施設では、廊下や脱衣室、浴室の温度差をなくすことで、ヒートショック対策を行っています。

対策を行っているから安心というわけではなく、血圧の変動、浴後の疲労、足もとが裸足の状態で床が濡れていることで、転倒のリスクも上がります。

暖かいお風呂は、ご利用者様にとってリラックスできる楽しい時間ですが、職員の見守り、適切な介助がなされないと、たちまち事故に陥る場所にもなります。

入浴前の準備とチェックは、ご利用者様の入浴介助を行う時と同じように重要になります。

ご利用者様が入浴前に浴室の整理整頓・動線の確保

浴室の床が濡れたら速やかに拭きましょう。また、車椅子を自操されるご利用者様もいらっしゃいます。

使用済みのバスタオルやご利用者様が脱衣した洗濯に出す衣類が入った袋などは、割りと大きく車椅子のご利用者様には走行の邪魔になることがあります。

お一人様の入浴毎に整理整頓してから、次のご利用者をお迎えしましょう。

入浴介助の前にシャンプー、リンス、ボディーシャンプーの残量確認

介護施設では、ボディー洗浄用の小タオルやスポンジ、陰部洗浄用小タオル、顔拭き用フェイスタオル、バスタオル2枚が、概ねご利用者様お一人が入浴される際に使用するタオルではないでしょうか。

タオル類の準備、ご入浴中に使用するシャンプー、リンス、ボディーシャンプーの残量の確認も行いましょう。

一般浴と機械浴が隣接していても、こんなことがないように残量チェックです

入浴介助を受ける方の心情

私達施設職員は、当たり前のように食事介助を行うことと同じように、入浴介助、排泄介助を行っていますが、介助を受ける方のお気持ちについてを、この記事を書きながら考えてみました。

人は年を重ねる毎に、これまで出来ていたことが出来なくなってしまいます。「腰が痛い。膝が痛い。」とおっしゃるご利用者様も、お若い頃は、陸上競技の選手だったとうかがいます。

私はパソコンを使い記事を書いていますが、いずれはそれがやりたくても出来なくなってしまう時がきます。

- 眼が悪くなれば眼科に行き、眼鏡を作り視力を補強します

- 耳が悪くなれば補聴器を使用しコミュニケーションをとり続ける努力をします

- 歯を失えば歯科で義歯を作って食す楽しみを持続します

- 腰や膝が痛くて歩くのが大変になれば、整形外科に通い、リハビリを受け歩行を継続する努力をします

介護施設にご入居されているご利用者様も同じように、可能な限り人の手を借りず、生活が出来るように補強や努力をされてきました。

お風呂におひとりで入れなくなってしまった方のお気持ち、更にトイレで排泄が出来なくなってしまい、おむつを使用されている方のお気持ちは、憶測では理解出来ても、本人以外には解りません。

他人に裸を見られるなんて、おむつに排尿や排便をするなんて、おむつの中の汚物を見られるなんて、汚物で汚染したお尻を拭いてもらうなんて「イヤ!悲しい!虚しい!死んだ方が!」と思っていた過去の私に言ってあげたいです。

わたくしめぐろが「イヤ!悲しい!虚しい!死んだ方が!」と思っていた入浴介助や排泄介助を実際に受けている方に対して失礼じゃないですかと。

いつかは私も、この記事を読んで下さっている読者様も、悲しいかな、介護を受けなければ、お風呂に入れなくなる日が来ます。

私達施設職員は、人として赤の他人に見られたくない身体や、排泄物を、本人の代わりに処理しています。それが「介護」です。

私達施設職員は、「ご利用者様にとって恥ずかしいこと」に関わらせて頂いています。介護のプロとして介護を受ける方のお気持ちをくみ取り、寄り添う気持ちを一緒に育てましょう。

そのお気持ちは、本人様にしか解らないと申しましたが、自分が介護を受ける立場であれば、どうしてほしいのかを考えるだけでも良いと思うんです。

施設の入浴介助の基本は同性介助

特に女性のご利用者様は、同性介助を希望される方が殆どです。もちろん女性ご利用者様に比べると不満の訴えは少ないですが、我慢されている男性ご利用者様もいらっしゃいます。

施設介護士が不足しており、やむを得ず派遣で働く介護士を雇用している施設も多いと思います。施設職員の男女比率については、概ね女性7割、男性3割程度となっていますが、シフトの関係で、気付いたら同性介助が困難となることがあります。

シフトの調整を行い、入浴介助を担当する職員が男性職員、女性職員のみにならないよう配慮が必要です。

施設に入居されることで、ご利用者様のこれまでの習慣が変わります

入浴を拒否されるご利用者様の中には、これまでの習慣があり、施設での生活、入浴時間に馴染めていない方もいらっしゃるというご利用者様のお気持ちをくみ取って、優しく入浴にお誘いしましょう。

施設によっては、夕食後に入浴を実施しているところもありますが、18時以降に入浴を設定するには人員の確保(シフトの調整)が必要です。

介助が必要な方も、可能な限りご利用者様のご意向に沿った対応を行いたいのですが、施設の多くは看護、介護職員の人員不足が常の状況にあり、やりたいことがあっても出来ないことが多く、もどかしい気持ちです。

介護施設の多くが実施している入浴の時間について

この記事を読んで頂いている皆さんは、午前浴ですとか、昼食後からの午後浴をされている方は少ないと思います。私自身も入浴時間は決まっており、習慣があります。

施設職員にとっては、一日に15人以上のご利用者様の入浴介助が実施されており、昼食前までの午前浴、昼食後からの午後浴は当たり前の感覚だと思いますが、施設に入居されることで、これまでのご利用者様の入浴に関する環境、習慣を変えてしまうことになります。

介護施設での入浴介助は、基本的にお一人様毎にご案内しますが、決められた時間内に、決められた人数のご利用者様の介助を終えなければいけません。

ご利用者様の安全をお守りしながら、昼食前までに、夕食前までに入浴を終えなければ、ご利用者様や他の職員に迷惑を掛けてしまうことになるのです。

入浴介助が遅れることでご利用者様、他職員に掛かる負担

ご利用者様の入浴が遅れてしまうと、直接ご利用者様に負担を掛けてしまったり、決められている職員の配置に支障がでてしまいます。どういうことかと申しますと、介護施設では、何時までに何を終える等、ご利用者様の安全をお守りしつつ、時計を見ながら動いています。

入浴には入られる順番があり、最後に入浴されたご利用者様が休息後、昼食が摂れるようになっていますが、入浴介助が遅れることで、お食事の配膳に間に合わなくなります。

入浴介助を受けているからといって疲れないわけではありません。特に高血圧症や心臓病が既往にある方は注意が必要です。高齢者様にとっては入浴するにも、お食事をするにも体力が必要ですので疲れやすいことを認識しましょう。入浴が遅れて浴後の休息がないまま、昼食を摂って頂くことになると…。摂取がすすまないのは目に見えています。

入浴介助後、少しの休息後、職員は食事介助に入るようにシフトが組まれていることも多いです。入浴介助が遅れて職員が戻らないとなりますと、おのずとお食事介助が必要な方にご迷惑をお掛けすることになります。そうしない為に、本来なら休憩時間で現場を抜ける予定だった職員が残ることにもなり兼ねません。

介護施設の入浴に関する事情

全ての施設ではありませんが、介護施設の多くでは、特に機械浴をご利用のお客様に、やむを得ずマンツーマンでの対応が出来ない実情があります。

特にここ数年、全介助での入浴をされるご利用者様が増えています。昼食まで、夕食までにと、決められた時間内に、決められた人数のご利用者様に入浴して頂くためには、やむを得ずマンツーマンでの対応が困難な施設が多いのが正直なところです。

入浴されているご利用者様が退浴後、速やかに次のご利用者様が入浴出来ますように、入られているご利用者様がお風呂から出られるタイミングに合わせて、次のご利用者様と入れ替えで入浴するということになります。

つまり、スムーズな入浴を行う為に、次に入られるご利用者様は衣類を脱ぎ、前のご利用者様が退浴と同時に入浴という形になります。

職員同士で声を掛け合い、衣類を脱いだ状態でお待ち頂く時間が最小限となりますように、浴室へご案内するタイミング、衣類を脱いで頂くタイミングを計っています。

プライバシー配慮のために、必ずバスタオルをお掛けしましょう。

施設見学時に入浴の方法を確認しましょう

私が今現在、働いている施設では、機械浴であっても、お一人様ずつ、お湯を替えての入浴を実施しています。同じ対応の施設もありますし、機械浴でも週に3回の入浴を実施している施設もあります。

先日ケアマネジャーの連絡会に参加した際、聞いてみたのですが、殆どの施設では「機械浴に関してはやむを得ず、短時間、衣類を脱いだ状態でお待ち頂いている」ということでした。

入浴はご利用者様にとっての楽しみのひとつです。ご入居を検討されているご本人様、ご家族様は入浴の状況について、ご見学の際に確認することをお勧めします。

介護施設での入浴頻度は週に2回以上を基準にしています

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護等、サービスの種類毎に都道府県知事や市町村長の指定を受けている施設では、週に2回以上の入浴を行うことを最低基準としています。

一週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

体調不良などで入浴が出来ない場合、シャワー浴や全身清拭、衣類交換を行うことになります。

ここで大事なのは入居者様の理由で入浴出来ない場合をいい、職員が不足しているから等、施設の都合で基準である週2回の入浴を行わないことはあってはいけません。

年末年始等、施設によっては振り替え入浴となる場合がありますが、基本的に週に2回以上の入浴は必須です。

お風呂が大好きなご利用者様は多いです。ご自宅では毎日入浴されていたご利用者様でも、施設に入居することで、それが不可能となってしまいます。

私が働いている介護施設も週に2回の入浴となっています。(※皮膚疾患等で医師の指示で毎日入浴を実施することは勿論ありますが、基本的に現状週2回)

週に2回の入浴が、有意義な時間となりますように施設では入浴委員会メンバーが設備的なことを含めて活動しています。

また、まだまだ少ないですが、週3回の入浴を実施している施設もあります。

入浴回数が週に2回ということがネックで、施設入居をためらう方もいらっしゃると思います。入居前に確認して下さいね。

この記事の終わりに・まとめ

高齢者が入浴することで身体の清潔以外に、「温熱」「浮力」「水圧」による効果が得られます。これらはリラックス効果、リハビリ効果、精神面での安定、血流改善、安眠効果等たくさんのメリットが得られます。

一方、高齢者が入浴することで、急激な温度変化から、血圧の変動によるヒートショックや、裸足で浴室内の濡れた床での歩行から、転倒にも十分に注意する必要があります。

また、お一人での入浴が困難となり、介助を受けて入浴するご利用者様の心情についても触れました。

今回は、入浴前の準備までを主として記事にしました。次回以降、ご利用者様が入浴を楽しんで頂けるための工夫や、入浴中に職員ができること、注意することについても書いてみたいと思っています。

今回も、最後までお読み頂き誠にありがとうございました。