一方、高齢者(65歳以上)の人口はというと、3.588万5千人となっており、前の年の同じ時期に比較すると30万7千人増えています。

我が国の65歳以上人口は、昭和25(1950)年には総人口の5%に満たなかったが、45(1970)年に7%を超え、さらに、平成6(1994)年には14%を超えた。高齢化率はその後も上昇を続け、平成29(2017)年10月1日現在、27.7%に達している。また、15~64歳人口は、平成7(1995)年に8,716万人でピークを迎え、その後減少に転じ、平成25(2013)年には7,901万人と昭和56(1981)年以来32年ぶりに8,000万人を下回った。

引用: 内閣府 高齢化の現状と将来像 新規ウインドウが開きます R2.4.15

父の時は母がやっていたけど、そろそろ母のことも考えていかなきゃって思ってます。要介護(要支援)認定って、どうやって受けるんですか?

介護は突然必要となることが多いです

買い物帰りに、転倒して足を骨折してしまったり、健康診断や、定期通院で病気を発症して、突然入院となることは、実は珍しくはありません。

これまで普通に毎日を過ごしていたご本人のみならず、ご家族様にとって、退院後、これまでと同じように生活することが難しくなった場合、どうしたらよいでしょうか。

また、これまで何とか家族で支援してきたが、認知症の進行から介護が必要となるケースも多くなっています。

入院すると、入院前と同じように回復することが難しく、認知症も進行してしまうことが多いです

入院したら入院前の生活が難しくなる理由

骨折した場合、車椅子の生活となってしまうことがある

どういうことかと申しますと、骨折後、手術を受けた場合、若い方であれば翌日からリハビリが開始されると思いますが、高齢者様の場合、骨粗鬆症を患っている方も多く、術後、直ぐにリハビリに至らない場合があります。

また、認知症を患っていると、自身が骨折をして手術を受けたことを忘れていることもあり、理学療法士等のリハビリに関する指示の理解が難しく、リハビリが進まないことも多いです。

その為、骨折前まで歩行が出来ていた方が、退院時には車椅子となってしまうこともあります。

ベッド上で過ごす時間が長くなると、生活意欲が低下しやすい。(廃用症候群)

1週間、ベッド上で過ごすことで歩行が困難になることが高齢者にはあります。

入院中である場合、横になっている時間が多くなることから、動かないことでお腹が空かなかったり、変化のない生活から食欲だけではなく、生活全般に意欲が低下してしまい、栄養状態が悪くなることから、褥瘡(じょくそう)を形成してしまうリスクも高くなります。

廃用症候群はいようしょうこうぐん

廃用症候群(はいようしょうこうぐん、英: disuse syndrome)とは、安静状態が長期に渡って続く事によって起こる、さまざまな心身の機能低下等を指す。生活不活発病とも呼ばれる。特に病床で寝たきり状態でいることによって起こる症状が多い。

また、寝たきりや行き過ぎた安静状態が長く続くことによって起こる筋肉や関節などが萎縮することを廃用性萎縮(はいようせいいしゅく)という。 などが挙げられる。

引用:Wikipedia

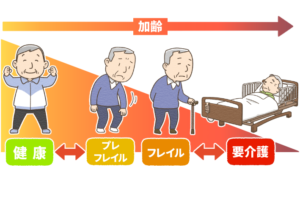

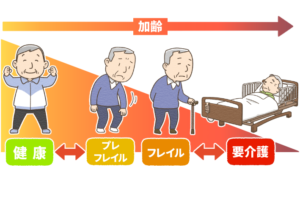

フレイルとはどのような状態か?(フレイルの定義とは?)

要約

・フレイルとは,「加齢に伴う予備能力低下のため,ストレスに対する回復力が低下した状態」を表す“frailty”の日本語訳として日本老年医学会が提唱した用語である.

・フレイルは,要介護状態に至る前段階として位置づけられるが,身体的脆弱性 のみならず精神心理的脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく,自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状態を意味する.

引用:厚生労働省保険局高齢者医療課 高齢者の特性を踏まえた保健事業 ガイドライン

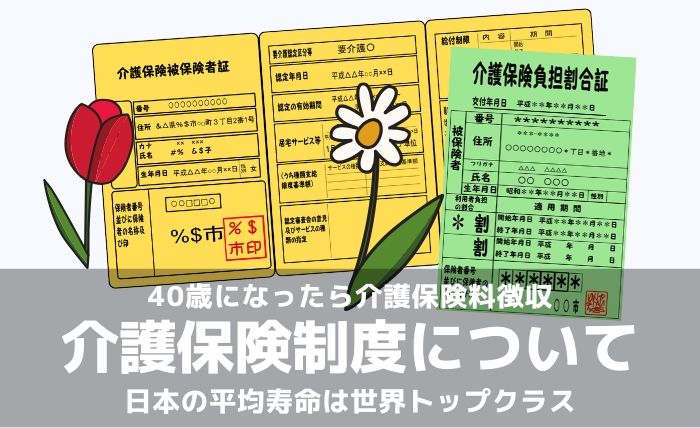

介護保険法の施行

先にもお伝えしたように、日本の総人口は減少傾向にあります。一方、65歳以上の人口、要介護(要支援)認定者数は、年々増加しています。

今後ますます社会保障費は増していく中で、女性の社会進出も増大し、介護が必要になった親を、家族や身内だけで支えていくのではなく、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして2000年(平成12年)に介護保険法が施行されました。

また、親等の介護をするために仕事を離職する方が、毎年10万人とも言われています。

働く人の環境を整える、介護者の支援を行うことで、親等への介護を理由に離職する方をなくすことを目指しています。

介護保険は何歳から利用できるのか

介護は何歳から利用できるのか

65歳以上の介護が必要な方と40歳以上の一定の基準を満たした方が利用出来ます。

65歳以上の介護が必要な方と40歳以上の一定の基準を満たした方が利用出来ます。

40歳~64歳の方で指定されている16の特定疾病が原因で3箇月~6箇月以上、継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

(※印は平成18年4月に追加、見直されたもの)

- 癌(がん)(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

- 関節リウマチ※

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険料は何歳から支払うのか

40歳から徴収が開始となります。支払い期間はなく、その後、生きている限り払い続けることになります。40 歳になれば自動的に資格を取得し65歳になると、自動的に第1号被保険者に切り替わります。

第1号被保険者(65歳以上)特別徴収と普通徴収があります。年額18万以上の年金を受けている方で2ヶ月毎に年金から天引きとなる特別徴収と、コンビニから支払える納付書、銀行等への振り替えとなる普通徴収があります。

第2号被保険者(40歳以上~64歳までの医療保険加入者)40歳の誕生日の前日の月から医療保険料と一緒に徴収されます。

申請等の必要はなく、何もしなくてもきちんと徴収されています。(5月1日生まれの方の場合、誕生日の前の日である4月30日は4月であるため、5月ではなく、4月から徴収されます。)

自営業の方等であれば、国民健康保険料と一緒に徴収となります。

介護保険の財源について

介護保険の保険者は市町村と特別区となっており、介護サービス費の9割から7割を給付します。

また、財源の詳細は国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%と公費が50%を負担しています。

残りの50%は、保険料で賄っており保険料の内訳は第1号保険料で22%、第2号保険料が28%を負担しています。